REVIEW

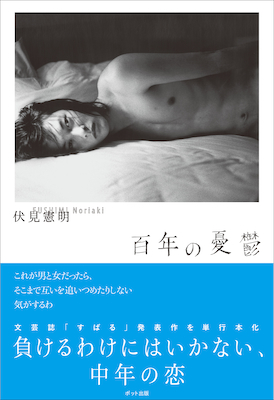

小説『百年の憂鬱』

1年前、『すばる』誌に掲載された伏見憲明さんの小説『百年の憂鬱』が、このたび、単行本としてポット出版より発売されました。あらためてレビューをお届けしたいと思います。

1年前、『すばる』誌に掲載された伏見憲明さんの小説『百年の憂鬱』が、このたび、ポット出版より単行本として発売されました。セミの鳴き声を聞きながら、あの夏の恋の思い出にひたりながら、熱いラブストーリーに心ふるわせてみませんか?(後藤純一)

作家生活にも行き詰まりを感じ、体力の衰えに悩まされている太った中年の主人公・義明は、水曜日だけ二丁目でゲイバーを営業しています。ある日お店にやってきた学生の集団のなかにいたユアン(アメリカ人と日本人のハーフだというモデルのような美青年)と義明は電撃的に恋に落ちるのですが、その恋は一筋縄ではいかず…という物語です。(そんな、中年のデブとモデルみたいな美青年がデキるなんてありえない!と思う方もいらっしゃるかと思いますが、ユアンはいわゆるフケデブ専。ゲイの世界ではリアルな話です。しかもこれは、実話に基づいた私小説なのです)

義明とユアンの恋は、初めのうちこそロマンチックに燃え上がっていましたが、若くて純粋な青年には、海外にいる忠士という義明の長年のパートナーの存在が耐えがたいものになっていきます。ユアンは「ぼくと忠士さんのどっちが大事なの!」と義明にくってかかるようになり、二人は激しいケンカ、泥沼のような言い争いを重ね(一方で熱烈に互いを求め合い)、身も心もボロボロになっていくのです…

昨年『すばる』に掲載されて初めて読んだとき、僕はこのように書きました(僕的には「渾身の」レビューでした。すべてをさらけ出して書いたた伏見さんの真摯さに応えなければという思いでした)

「本気で好きになった相手が彼氏持ちだったり、長年のパートナーがいたり、結婚していたり(あるいは逆の立場だったり)…苦しい恋。でも、どうしてもあきらめきれなくて、身悶えするような、焼けた火の上を歩くような毎日を送るのです。いっそ別れたほうが楽になるだろうかとか、死んでしまいたいとか…

相手のほうも、本気で好きな気持ちに変わりはなく、ボロ雑巾のように彼を捨てるなんてこともできるはずがなく、かといって長年の家族との関係を解消するつもりもなく、目の前で泣き叫ぶ彼に翻弄されながら、同じように苦しみ、疲れ果てていくのです…

それはもう、どちらが間違ってるとか悪いとかではなく、「答えのない問い」なのだと思います。(だからこそ、小説でしか描けないのです)」

「この小説が素晴らしいと、永遠の名作だと感じるのは、そういう恋というものの、理屈を超えたなりふりかまわなさ、すべてを捨ててもかまわないと思えるほどの情念の激しさ、激しさゆえの純粋さを、見事に描いているからです。ユアンが「冷めた文体の下に、武士のような熱情を感じる」と看破したように、義明は、理性の下の熱情を爆発させます。そこが素晴らしく人間的であったがゆえに、僕はこの小説が本当に好きになりました。」

「小説のタイトル『百年の憂鬱』とは、百歳を迎えようとする松川の生きたゲイとしてのリアリティ…何十年も毎日「呪い」のようにホモフォビアを浴び続けてきた人の苦難(受難)に対してつけられた形容のように見えます。その毒は、百年たってもそうそう消えることはなく、ずっと心を蝕んでいるのだと。でも、恋が本気すぎて鬱っぽくなってしまうユアンの姿に視点を移してみると、誰かを求め、恋せずにはいられない、その気持ちの変わらなさこそが『百年の憂鬱』なんだろうなぁ、とも思えます。」

(全文はこちら)

「恋愛は大量生産のTシャツみたいに、サイズに差はあるものの同じ形状の色違いにすぎない。誰もがありふれた既製品を身につけて、それを自分だけの衣装のように錯覚する。そして数年と経たずして洗いざらしの古着となり、きらめきにまとわれていた日々は、気の抜けたコーラみたいに味気ないものになってしまう。恋は他人からすると、退屈な起承転結だ。」

真実をついていると思いませんか?

恋の魔法は世界を自分色に塗り替えてくれますが、しょせんそれは錯覚に過ぎず、夢から醒めてしまえば、味気ない現実に気づいてしまう…冷静に考えたらバカみたいって思うような(他人から見たら退屈でしかない)ことに僕らは夢中になり、浮かれ、落ちこみ、大騒ぎするのです。堅実に自分の人生をプラン立てして失敗のないように生きようと思ったら、恋愛なんてしないほうがいいに決まってます。

でも、そんなことわかってるよとクールに構えてる人たちにさえ、恋は春の嵐のように湧き起こる(義明とユアンみたいに)、そのどうしようもなさ、そういうふうにしか生きられない切実な実存にこそ命の輝きがあるということをこの小説は訴えかけてくれるのです。

それから、最初に読んだときはすっかり義明の「どうしようもなく燃え上がる恋の熱さ」に心を奪われてしまっていた(義明の立場にシンクロしちゃってた)のですが、今回、忠士の気持ちはどうなんだろう?ということをちょっと考えました。

何十年も義明と連れ添い(それこそ最初はユアンのように義明の作品を讃えたりもしたでしょう、苦しいときは励まし、いつも味方でいてくれた。「命の恩人」という表現が本当に秀逸だと思いました)、今は海外で仕事をしているのでそばにいるわけではないけれど、ときどきSkypeでやりとりしたり、義明の身に何かあったときは飛んできたりもします(これを愛と呼ばずして、何と呼ぶのでしょうか?)

義明が恋人を作ったりすることも今までも何度となくあっただろうし、忠士も気づいてたり、別にいいよっていう感じだったんだと思います。もしかしたら赴任先で忠士も義明と同じように恋をしているかもしれません。でも、それでも、二人は完全に「家族」になってしまっているわけではなく、まだ「恋人」なんだな…と思いました。なぜなら、義明が忠士とSkypeで会話を始めたとき、その場にユアンもいて、義明はユアンがいることを忠士に気づかれないように振る舞ったからです(これが完全にオープンだったら、隠したりしないはずです)

忠士は間違いなくまだ義明のことを愛しているし、若くてハンサムな恋人と目の前でいちゃいちゃされたり、自分よりその若者とのデートを優先されたりしたら、きっといい気はしないはずです。ある意味、うまい具合に義明と忠士の間に距離があるからこそ、この関係は成立するのであって、義明と忠士が同居していて毎日顔を合わせる状態だったら、果たして…。

何十年もの歳月が築いた義明と忠士の絆は盤石で、簡単には壊れないだろうし、たぶんこのままずっと続くんだろうとは思いますが、もしかしたら、義明がユアンとの恋をあきらめきれず、忠士との関係を清算する(パートナーと呼ぶのをやめようという話になる)という展開も…ないとは言えないのです(それってこの世界ではよくあること…実にリアルな話です)

そう考えると、ゲイのパートナーシップとはなんと複雑で、不安定で、脆く崩れやすいものなのでしょう。恋する気持ちに忠実であればあるほど(純粋であればあるほど)、僕らは「永遠」という夢から遠ざかっていくのです…

たぶん、読んだ人が百人いれば、百通りの感じ方、受けとめ方があるでしょう。汲めども尽きぬ泉のように、『百年の憂鬱』はこれからもずっと(古典的名作として)読む者に豊かなインスピレーションを与えつづけてくれると思います。この世に恋がある限り。

※『百年の憂鬱』刊行を記念して、中村うさぎさんが伏見さんと「100%の自由や平等は、人を幸せにはしない!?」というトークライブを行いました。その内容が本当に面白くて刺激的で、興味深く、含蓄のあるものでした。こちらから、ぜひ読んでみてください!

INDEX

- 若い時にエイズ禍の時代を過ごしたゲイの心の傷を癒しながら魂の救済としての愛を描いた名作映画『異人たち』

- アート展レポート:能村個展「禁の薔薇」

- ダンスパフォーマンスとクィアなメッセージの素晴らしさに感動…マシュー・ボーンの『ロミオ+ジュリエット』

- 韓国のベアコミュニティが作ったドラマ「Cheers 짠하면알수있어」

- リュック・ベッソンがドラァグクイーンのダーク・ヒーローを生み出し、ベネチアで大絶賛された映画『DOGMAN ドッグマン』

- マジョリティの贖罪意識を満たすためのステレオタイプに「FxxK」と言っちゃうコメディ映画『アメリカン・フィクション』

- クィアでブラックなミュージカル・コメディ・アニメドラマ『ハズビン・ホテルへようこそ』

- 涙、涙…の劇団フライングステージ『こころ、心、ココロ -日本のゲイシーンをめぐる100年と少しの物語-』第二部

- 心からの拍手を贈りたい! 劇団フライングステージ 『こころ、心、ココロ -日本のゲイシーンをめぐる100年と少しの物語-』第一部

- 40代で性別移行を決意した人のリアリティを描く映画『鏡をのぞけば〜押された背中〜』

- エストニアの同性婚実現の原動力になった美しくも切ない映画『Firebirdファイアバード』

- ゲイの愛と性、HIV/エイズ、コミュニティをめぐる壮大な物語を通じて次世代へと希望をつなぐ、感動の舞台『インヘリタンス-継承-』

- 愛と感動と「ステキ!」が詰まったドラァグ・ムービー『ジャンプ、ダーリン』

- なぜ二丁目がゲイにとって大切な街かということを書ききった金字塔的名著が復刊:『二丁目からウロコ 増補改訂版--新宿ゲイ街スクラップブック』

- 『シッツ・クリーク』ダン・レヴィの初監督長編映画『ため息に乾杯』はゲイテイストにグリーフワークを描いた素敵な作品でした

- 差別野郎だったおっさんがゲイ友のおかげで生まれ変わっていく様を描いた名作ドラマ『おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか!』

- 春田と牧のラブラブな同棲生活がスタート! 『おっさんずラブ-リターンズ-』

- レビュー:大島岳『HIVとともに生きる 傷つきとレジリエンスのライフヒストリー研究』

- アート展レポート:キース・へリング展 アートをストリートへ

- レナード・バーンスタインの音楽とその私生活の真実を描いた映画『マエストロ:その音楽と愛と』