FEATURES

レポート:レインボーマリッジフィルムフェスティバル(RMFF2022)

2022年5月6日・7日、なかのZERO小ホールで、「結婚の平等(同性婚)」をテーマにした世界の映画を集めて無料上映するレインボーマリッジフィルムフェスティバル(RMFF2022)が初開催されました。

レインボーマリッジ・フィルムフェスティバル(RMFF2022)は、同性婚の法制化(結婚の平等の実現)の機運が高まりつつあるなか、映画を通して広く一般に向けて「結婚の平等(同性婚)」への理解が浸透するようにとの願いで開催されました。「結婚の平等(同性婚)」をテーマにした世界の映画を集めて無料上映するとともに、より幅広い世代の関心を集めるため「結婚の平等(同性婚)」をテーマに制作された短編映画を一般公募し、コンペティションも開催されました。

実行委員長を務めたのは、『老ナルキソス』でレインボー・リール東京2018のコンペのグランプリを獲得し、昨年、日本で初めて公募で選ばれたトランス女性がトランス女性の役を演じるという記念碑的な映画『片袖の魚』を製作した東海林毅監督です(東海林さんはオープンリー・バイセクシュアルの方です)

今回、すでに観ていた『愛で家族に~同性婚への道のり』『キッズ・オールライト』『ジェンダー・マリアージュ ~全米を揺るがした同性婚裁判~』は割愛させていただき、まだ観ていなかった 『ウエディング・バンケット』と『ウーマン ラブ ウーマン』、それから1日目のトークショーと2日目のコンペティションを取材しました。レポートをお届けします。

(文:後藤純一)

5月6日(金)、平日ではありますが、GWということで休みの方も多かったであろう金曜日、レインボーマリッジフィルムフェスティバル(RMFF2022)がいよいよ開幕しました。

とても天気がよくて気持ちのいい日だったので、家から自転車で「なかのZERO」に行くことにしました。広めの駐輪場があって、1日停めてても大丈夫なので(駅前の駐輪場のようにお金がかかることもなく)、いい感じでした。

小ホールの入り口にレインボーフラッグが掲げられていました。2階に物販ブースがあり、『ぼくらのサブウェイベイビー』『台湾同性婚法の誕生』などの本のほか、今回フライヤーのイラストを手がけたmoriuoさんの作品なども販売されていました。

(同じ喫煙ブースもあって、とても助かりました)

13時に上映がスタート。最初に八方不美人のみなさんが登場し、軽快なトークで盛り上げつつ、上映作品『ウエディング・バンケット』を紹介しました。

オープニング作品の『ウエディング・バンケット』は、(不朽の名作『ブロークバック・マウンテン』を世に送り出した)アン・リー監督の1993年の作品です。正確に言うと同性婚のお話ではないのですが、ニューヨークに住む台湾人ゲイのウェイトンが親からの「結婚しろ」攻撃に堪えかねて、永住権を求める中国人女性ウェイウェイと偽装結婚するも、台湾から来た両親に真実がバレてしまい…というドタバタを描いた作品で、ベルリン国際映画祭で金熊賞に輝いています。渋々結婚式をやるはめになったものの、台湾時代の友人らがホテルの部屋にまで押しかけてきてどんちゃん騒ぎを繰り広げ、挙げ句の果てに(二人でベッドに入って服を全部脱げとか)セクハラまがいの要求をしてくるという狂騒のシーンが本当におぞましく、異性愛規範の恐ろしさをまざまざと描いているところも面白かったですし、パートナーのサイモンの気遣いや、それに応えるかのように父親が見せた大人な優しさにもホロリとさせられました。「世間のホモフォビアゆえに悲劇的な末路を歩むゲイ」ではなく、ゲイのパートナーシップはストレートと何も変わらないということをリアルに描き、あくまでもゲイに寄り添う姿勢で作られています。しかもアジア圏でまだまだ同性愛への理解がなかった時代に、です。本当に名作だと感じました。スクリーンで観ることができて本当によかったです。サイモンが「SILENT=DEATH」というポスターが貼ってあるACT UPの活動に参加しているシーンも描かれていて、きちんと1993年という「時代を映し出す鏡」になっているな、とも感じました。

上映後にまた八方不美人のみなさんが出てきて、感想を話してくれたのですが、同じ目線というか着眼点が一緒というか、「うんうん、そうそう」と思うようなことばかりで、「映画を観たあとのカフェでのおしゃべり」みたいな感じで、とても楽しかったです。

18時からは「映画/映像にみる性的マイノリティの表象」と題したトークショーが開催されました。李琴峰さんと飯塚花笑さんは直にお目にかかるのは初めてだったので、楽しみでした。

飯塚さんが、商業映画の現場をよく知っている人として、6、7年前まではLGBTQの役なんてお断りされることが多かったのに、今はジャニーズのタレントさんが積極的にやりたがるようになったという変化が感慨深いとおっしゃっていて、印象的でした。また、トランスジェンダーの当事者として、日本では、トランスジェンダーが「反対側の性」に移行しきるべきだという風潮が強い、映画はロールモデルなので、自分はトランスジェンダーの身体の自由を描いていきたいと語っていました(とても大切なことだと思います。応援したいです)

李さんは、映画やドラマであまりレズビアンが描かれないという話がありますが、と前置きしつつ、『ラストフレンズ』『西北西』『リップヴァンウィンクルの花嫁』『ユンヒへ』などを紹介。また、母国・台湾のLGBTQ事情について、戒厳令下の台湾では同性愛が「悪魔化」されていた、90年代までは日本の方が良かったと語っていました。その後、映像メディアではないのですが、(白先勇の『孽子(ニエズ)』や李屏瑤の『向日性植物』など)台湾のLGBTQの文学について紹介しつつ、日本では徹底して二人だけの世界を描き、社会やコミュニティとつながらない傾向が強い(私小説の影響?)と指摘し、なるほどなぁと。それを受けて北丸さんが、著書『愛と差別と友情とLGBTQ+』で述べているような、日本では個の問題と公の問題が重ならないということ、デモをメディアが取り上げなくなり、社会的課題について公に語ることがなく、コミュニティが育ってないということなどを語りました(大事なお話)。飯塚さんは、日本映画では”悲劇の側面を消費したいというニーズ”がある、不幸を描きたがると指摘、北丸さんがそれを受けて、映画『フィラデルフィア』は、エイズの悲劇は個人的なことで解決できない、社会と繋がらないといけないということを示した作品だと語りました。司会のエスムラルダさんは、演劇は比較的自由度が高い、フライングステージはゲイの社会的課題を描いてきたと語り、北丸さんが、関根さんは社会問題を個人に落とし込んでいると語り、本当にそうだなぁと思いました。この辺りのお話が今回のトークショーの白眉だったと思います(ほかにも『チョコレート・ドーナツ』『ベン・ハー』『羊たちの沈黙』『モーリス』『ブロークバック・マウンテン』『ムーンライト』『キャロル』『リリーのすべて』『パレードへようこそ』『FLEE フリー』『チェチェンへようこそ』などの映画や、『ミス・サイゴン』『ビリー・エリオット』などの舞台も話題に上りました)

とても楽しく、興味深いお話でした。

5月7日(金)昼過ぎ、ちょっと雨が降ったりしましたが、GW最後の土曜日ということもあり、街は行き交う人々でにぎやかでした。

13時から『ウーマン ラブ ウーマン』を鑑賞。HBOが製作した2000年のテレビ映画で、製作総指揮は1997年にレズビアンであることをカムアウトしていたエレン・デジェネレス、当時エレンと交際していたアン・ヘッシュらが監督を務めました。一軒の家を舞台に60年代、70年代、00年代、それぞれの時代を生きたレズビアンカップルを描いた作品で、シャロン・ストーン、エレン・デジェネレス、クロエ・セヴィニーらが出演しています。エミー賞、ゴールデングローブ賞受賞作品です。テレビ映画ということもあって劇場での上映機会がほとんどなく、非常に貴重な機会だったと思います。

61年の物語は、30年も一緒に住んでいたレズビアンのカップルを襲った悲劇です。家族じゃないと面会もできず、死に目にも会えない、親族がやってきて大切な物を持って行かれ、二人が暮らした思い出がいっぱい詰まった家を追い出される危機に直面し…という、今の日本と全く変わらない状況が、本当にリアルに描かれ、身につまされます。

71年の物語は、4人で共同生活を送っているレズビアンの学生たちを描きます。「大学側がレズビアンを認めないから」という理由でフェミニズムサークルから排除される彼女たちは、一方で、上の世代の男装したりしているレズビアンたちを差別する(ストーンウォールで最初に逮捕されたのは男装したレズビアンだったのに!)…という描写が本当にオドロキで、真実をありのままに描く勇気に拍手を贈りたくなりました。また、ロミオとジュリエットではないですが、分かり合えなさそうに見えた2つのグループ(旧世代のダイキーなレズビアンと、イマドキの若いレズビアン)の間で恋が生まれ、そのことがきっかけで偏見が払拭されたり、歩み寄りが生まれたりするというお話も、本当に素敵でした。

2000年は、精子をめぐるドタバタです。シャロン・ストーンがちょっとぶっ飛んだ感じのキャラで、また、女どうしのセックスのシーンもしっかり演じていて、役者魂を感じました。

『L Word』以前にこれがあったんだなぁとわかったし、ドリアンさんも言ってたように『めぐりあう時間たち』を彷彿させるところもあり、本当に観てよかったと思える名作でした。

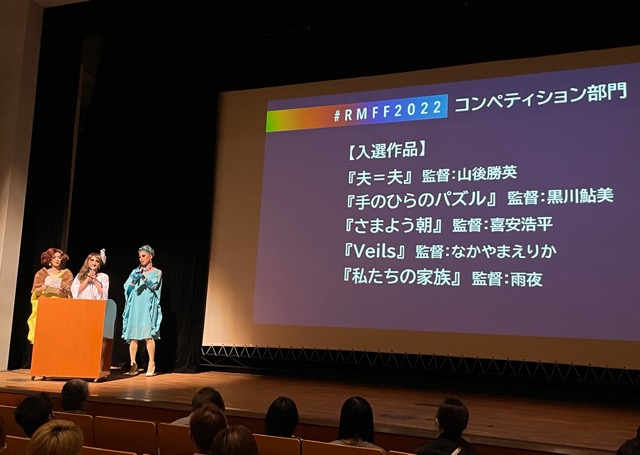

18時からはコンペティション作品の上映と表彰式が行なわれました。

カメ止めの上田監督もそうですが、個人的には、LGBTQの映画(特にレズビアン作品)について日本でいちばん素晴らしい発信をしていると思う児玉美月さんが審査員として登場するのが楽しみでした。

『夫=夫』は、ゲイカップルの若い頃のなにげない日常のいとしさと、長年連れ添ってパートナーを葬った後のことが交互に映し出され、ゲイのパートナーシップのかけがえのなさが表現され、共感を呼ぶような作品になっていました。

『手のひらのパズル』の主人公は、最初、異性との結婚を周囲からも期待されていたのですが、途中から同性への思い(自身の性的指向)に気づきます。自分は異性愛者だと思い込んでいる方もハッとさせられ、否応なしに同性婚への関心を持つことになるような作品でした。

『さまよう朝』は、朝食の支度をしながらのなにげないやりとりを、男×女のカップル、女×女のカップル、男×男のカップルで見せるという実験的な作品で、異性でも同性でも本質的に変わらないよね、という部分と、女性どうし、男性どうしだと微妙に変わるよね、という部分の両方が見えてきて、とても面白かったです。

『Veils』(ヴェール、と読むそうです)は、交際5年の記念に結婚写真を撮ろうとするレズビアン・カップルが、LGBTQフレンドリーと謳っている写真館で男女の夫婦と違う納得のいかないプランを示され…というお話です。青森出身の(ですよね?)女の子のほうが、「抗議とかするとLGBTQは面倒臭い人たちだと思われる」と言うのに対し、もう一人の女の子は決然と、単独で写真館に出かけ、彼女にもスマホでその様子が伝わるようにしながら、なぜ異性愛者と違う扱いなのかと抗議する…という展開に胸が熱くなりました。とても良い作品でした(ただ、非常に残念だったのは、二人が家で話すシーンのセリフで必然性なく(他者からの差別を受けるシーンとかではなく)"レズ"という差別語が使われていたことです。上映後の関係者コメントで、「今の若い方やいろいろな当事者の方に取材してヒアリングしたなかで、マイナスの感情を持たずに"レズ"と言っているという方が多かったので」「ご不快に思われた方がいらっしゃったらお詫び申し上げます」との説明がありましたが、たとえそうだとしても、ストレートの人たちに"レズ"などと呼ばれたくない当事者も大勢いて、世間にはそのことが浸透していなくて、まだまだ不用意に"レズ"と言ってしまう人がたくさんいる、この現状を何とかしたいという課題があるわけですから、世間一般の観客への影響を考えると、ここは「レズビアン」とすべきだったのではないでしょうか…)

『私たちの家族』は、今回唯一のドキュメンタリーです。長年日本で暮らし、20年前に女性と結婚し、母国で性別変更したトランス女性が、日本で性別変更か婚姻解消かを迫られ、葛藤の末、裁判を起こすことを決意しましたという昨年のニュースでお伝えした青山学院大学教授のエリン・マクレディさんと妻のみどりさん、そして3人の息子たちの家族の姿や声を捉えています。

上映後、(三ツ矢雄二さんは急病で来られなくなったそうで、残念でしたが)上田さん、児玉さん、能條さんの3人の審査員がステージに上がり、それぞれ、今回の審査対象作品についての総評を述べました。児玉さんは、一次審査基準に沿って選ばれた5本で、ゲイもレズビアンもトランスジェンダーもという多様性になったのは素晴らしいといった旨のお話をした後、『手のひらのパズル』の、「マイノリティとマジョリティ、どちらにも開かれているところがよかった」と語りました。上田さんは「性的マイノリティに対して特に何もしてこなかった自分が審査できる身分じゃない」と正直に告白したうえで、『Veils』について、「昨夜のトークセッションで、日本の映画は個の世界を描きがちで、社会につながらないという話がありました。小さな社会ではあるけれど、納得できないと声を上げることが社会を変えていくんだなと思い、自分に何ができるかと考えさせられる作品でした」と語っていました。とても真摯な姿勢が伝わってきて、良かったです。能条さんも、声を上げる勇気を称えていました。

それから、映画の関係者(監督さんと出演者)もステージに上がり、一言ずつ、映画についてコメントしました。長くなってしまうので、監督さんのコメントのみ、簡単にご紹介します。

最初の『夫=夫』の山後勝英監督は、「僕はゲイなんですが」とカミングアウトしたうえで、「当事者としていつか同性婚について撮りたいと思っていました。これは、理解できない人、足立区が滅ぶと思っている人、生産性がないと思ってる人に向けた作品です」と語り、拍手したくなりました。映画などのエンタメは、「キャンディにくるんで」見せるもので、「デモは北風。映画は太陽」であると、「同性婚、別に怖くないですよ。認めたとしても何も起こらないですよ。ただ退屈な毎日が繰り返されるだけです」

『手のひらのパズル』の黒川鮎美監督は、(自宅待機の時期に一瞬だけ流行った)クラブハウスで当事者の人たちの声を聞いたことがきっかけでLGBTQの社会的課題に関心を持つようになり、かと言ってクラブハウス自体はクローズドなので、自分が外に発信しようという気持ちで映画を初めて撮ることにしたんだそうです。

『さまよう朝』の喜安浩平監督は、「本当はよくわかっていない」と、申し訳なさそうな感じだったのですが、「最初は同じシナリオをどんな性別の人が演じても同じにできると思ったんですが、やってみて、小さな違いに気づきました。きっとこれは、やる人間ぶん違うものになるんだなと気づきました」と語りました。

『Veils』のなかやまえりか監督(とプロデューサーのムラタさん)は、「LGBTQの社会問題が遠いと感じてる人に身近に感じてほしい」という意図でこの作品を作った、スタッフの中に当事者もいるし、ヒアリングもしていると話しました。

『私たちの家族』の雨夜監督は、当時学生でしたが、友達が青学でエリン・マクレディ教授の授業を取っていて、エリンさんが直面している問題のことを話してくれて、ドキュメンタリーを撮ることにしたんだそうです。学生でお金が無く、数万円の予算で撮ったそう。雨夜さんはご両親がインドの方で、子どもの頃から見た目で差別を受けてきたそうで(インドには「みんなが自由になるまで自由じゃない」という諺があるそうです)、エリンさん家族の問題を世の中に伝えたいという思いを強くしたそうです。ちなみに雨夜さんはパンセクシュアルの方だそうです。

八方不美人のみなさんが口でドラムロールを鳴らし、審査結果が発表されました。結果は、『Veils』が奨励賞、『私たちの家族』がグランプリでした。審査員のなかでも意見が割れたそうですが、上田さんは、『私たちの家族』にはLGBTQに関する社会的課題が本当にたくさん詰まっているとして、この作品を強く推したそうです。

グランプリに輝いた雨夜監督は、受賞スピーチで「今回の作品はどれも素晴らしかったのに、まさか受賞するなんて…みなさん申し訳ないです」と頭を下げていました。

最後に八方不美人のみなさんが来場のお礼を述べ、あたたかな拍手のなかで閉会となりました。

レインボー・リール東京とは趣が異なり、「結婚の平等(同性婚)」の実現を、という明確な目的を持ち、「Marriage For All Japan − 結婚の自由をすべての人に」がバックアップするイベントとして開催されたわけですが、入場無料で古今の名作を一挙に観ることができ、ゲイの方もたくさん住んでいる中野で開催され、毎回八方不美人のみなさんがMCで楽しませてくれるという、至れり尽くせりでお得感満載な映画祭で、とても楽しく、充実した2日間でした。

運営にあたった東海林監督(TRPでもブースを回って宣伝協力を依頼する姿を見かけました。当日は人手不足で自らが上映の作業に当たっていました。初めてということもあり、いろいろ大変だったと思います)をはじめ、たぶん無償で携わっていたであろうスタッフのみなさんに、おつかれさまでした&ありがとうございましたと申し上げたい気持ちです。

個人的には、最終の5本に選ばれなかったものの、全国から送られてきたという他の20本余りの作品も、どこかで観ることができたらいいなと思いました。

INDEX

- レポート:“ArcH” Grand Opening Party

- 特集:レインボーイベント2025(下半期)

- レポート:「CHOICE」vol.2

- レポート:西湘クィアプライド2025

- 特集:2025年7月の映画・ドラマ

- レポート:Bling Bling Night Presented by HOTEL GROOVE SHINJUKU

- レポート:Tokyo Pride 2025(4)2日目のステージ

- レポート:Tokyo Pride 2025(3)プライドパレード

- レポート:Tokyo Pride 2025(2)初日のステージ

- レポート:Tokyo Pride 2025(1)広場のにぎわい

- 特集:プライド月間の企業の取組み

- レポート:神戸レインボーフェスタ2025(2)

- レポート:神戸レインボーフェスタ2025(1)

- 特集:2025年6月の映画・ドラマ

- 特集:第32回レインボー・リール東京〜東京国際レズビアン&ゲイ映画祭〜

- 特集:プライドマンス2025東京

- レポート:名古屋レインボープライド2025

- 2025年夏のクィア・アート展

- 5月は名古屋が熱い!(2)NLGR+2025

- レポート:プライドクルーズ大阪2025

SCHEDULE

記事はありません。